Le système digestif : Anatomie, fonction et maladies

Classé dans Biologie

Écrit le en  français avec une taille de 14,28 KB

français avec une taille de 14,28 KB

Introduction à l'organisation du corps

Comment votre corps est-il organisé ? Les cellules et les tissus forment les organes, et les organes composent les différents systèmes ou appareils du corps. Différents organes travaillent ensemble pour effectuer des tâches importantes.

Les appareils qui contribuent à la fonction de nutrition sont :

- L'appareil digestif

- L'appareil respiratoire

- L'appareil circulatoire

- L'appareil urinaire

Anatomie de l'appareil digestif

L'appareil digestif comprend les organes suivants :

- Pharynx

- Glandes salivaires

- Œsophage

- Foie

- Estomac

- Vésicule biliaire

- Gros intestin

- Pancréas

- Intestin grêle

- Appendice

- Rectum

- Anus

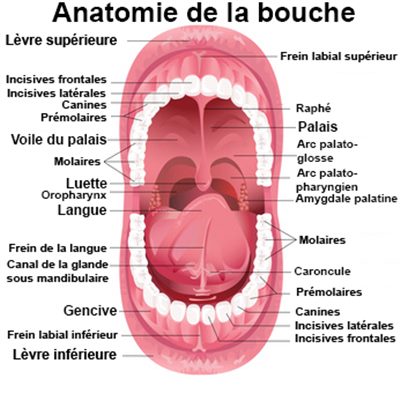

La bouche : Porte d'entrée de la digestion

Elle est délimitée par les lèvres, les joues, le palais et la langue. Elle permet :

- L'ingestion des aliments

- L'amorce de leur dégradation

- La déglutition

Les dents (20 chez l’enfant et 32 chez l’adulte) commencent la digestion physique.

La langue permet de replacer constamment la nourriture et de former le bol alimentaire (par le mélange des aliments à la salive).

La salive, constituée à près de 98% d’eau, est responsable de la digestion des sucres grâce à l'enzyme amylase. Elle est produite en continu et sa sécrétion augmente avant même que les aliments n'atteignent la bouche (par la vue, l'odorat ou la pensée). Chaque jour, nous produisons environ 1 à 1,5 L de salive, ce qui équivaudrait à remplir, durant notre vie, une piscine (4x8m de surface et 1,5m de profondeur).

L'œsophage : Le tube de transport

Une fois avalés, les aliments descendent dans l’œsophage, un tube qui mesure environ 25 cm de long. Il débouche sur l’estomac. La jonction entre les deux est contrôlée par le sphincter œsophagien, qui se relâche pour laisser passer le bol alimentaire.

L'estomac : Réservoir et malaxeur

C'est une poche musculeuse qui suit l'œsophage. Son rôle est de :

- Stocker les aliments (jusqu’à 4 litres !). Chez les adultes, il mesure environ 15 cm de haut mais se distend après les repas.

- Sécréter du suc gastrique qui décompose les aliments (ils se transforment en bouillie appelée chyme).

L'intestin grêle : Absorption des nutriments

Il est connecté à l’estomac et présente trois segments : le duodénum, le jéjunum et l’iléum. Cet organe mesure 6 à 7 m de long.

Les muscles de l’intestin mélangent les aliments pré-digérés avec les liquides digestifs (bile, suc pancréatique, suc intestinal) pour finir de les dégrader. C'est l’endroit où les nutriments sont absorbés et passent dans la circulation sanguine ou lymphatique, pour être distribués à l’organisme.

La bile (produite par le foie), le suc pancréatique (sécrété par le pancréas) et le suc intestinal sont déversés et mélangés à la bouillie dans le duodénum afin de décomposer les substances complexes en substances nutritives dont le corps a besoin.

Les parois de l’intestin grêle sont constituées successivement de valvules conniventes, de villosités intestinales (minuscules replis, environ 30 par mm²) et de microvillosités (la bordure des cellules). Ces structures optimisent l’absorption des nutriments en formant une immense surface d'échange. Au total, les villosités et leurs cellules augmentent de 600 fois la surface de l’intestin.

Le gros intestin : Absorption de l'eau et formation des selles

C’est la portion finale du tube digestif, qui mesure environ 1,5 m. Il reçoit les substances qui n’ont pas été absorbées par l’intestin grêle. C’est dans le gros intestin que l’eau et les minéraux (comme le sodium) sont absorbés. Les selles (matières fécales) s'y forment et s'accumulent avant d'être expulsées par l'anus.

Les glandes digestives : Usines à enzymes

On retrouve cinq types de glandes digestives :

- Trois sont annexées au tube digestif : les glandes salivaires, le pancréas et le foie.

- Deux sont intégrées à la paroi du tube digestif : les glandes gastriques (estomac) et les glandes intestinales (intestin grêle).

Les glandes digestives sont en quelque sorte des laboratoires qui produisent des substances (sucs digestifs contenant des enzymes) nécessaires à la digestion chimique des aliments.

Glandes salivaires

Situées au niveau de la bouche, elles assurent la sécrétion de la salive (environ 1,5 L par jour). On compte trois paires principales : les parotides, les sous-maxillaires et les sublinguales. Les parotides sont les plus volumineuses ; leur inflammation est caractéristique des oreillons.

Pancréas

C'est une glande allongée située derrière l'estomac. Il sécrète le suc pancréatique.

Foie

C'est la plus grosse glande de l'organisme (environ 1,5 à 2 kg). Il est situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Il sécrète la bile.

Glandes gastriques

La paroi interne de l'estomac est recouverte d'une membrane (muqueuse) qui contient les glandes gastriques. Ces glandes sécrètent le suc gastrique, un liquide très acide.

Glandes intestinales

Elles recouvrent la paroi interne de l'intestin grêle et sécrètent le suc intestinal.

La digestion mécanique : Broyage et brassage

Elle a pour but de réduire les gros morceaux d'aliments en plus petits morceaux tout en les mélangeant. Le tube digestif agit comme un hachoir ou un broyeur grâce aux contractions musculaires.

La digestion mécanique est caractérisée par les mouvements péristaltiques du tube digestif. Ce mécanisme est dû aux contractions coordonnées des muscles et assure à la fois le brassage des aliments et leur progression.

- La première transformation mécanique se fait dans la bouche par la mastication. Les dents coupent (incisives), déchirent (canines), écrasent et broient (prémolaires, molaires) les aliments.

- La langue dirige ensuite le bol alimentaire vers l'œsophage : c'est la déglutition.

- Dans l'œsophage, le bol alimentaire avance graduellement vers l'estomac grâce au péristaltisme (environ 17 secondes pour les solides, 1 seconde pour les liquides).

- Dans l'estomac, les aliments broyés s'accumulent. Les muscles de la paroi se contractent (péristaltisme) et créent des mouvements de brassage. Le contenu est ainsi mélangé pendant environ quatre heures et transformé en chyme (bouillie blanchâtre).

- Graduellement, le chyme passe de l'estomac à l'intestin grêle par le pylore. L'intestin grêle exerce une action mécanique similaire : les aliments sont encore mélangés et progressent grâce aux mouvements péristaltiques. Le chyme se transforme en chyle.

- Le foie sécrète la bile. Elle ne contient pas d'enzymes mais aide à la digestion des lipides en les émulsionnant (dispersion en fines gouttelettes dans l'eau), une action physique similaire à celle d'un détergent à vaisselle.

- Enfin, d'autres mouvements péristaltiques sont créés par les muscles du côlon (gros intestin) afin d'éliminer les déchets alimentaires par l'anus (défécation).

La digestion chimique : Décomposition moléculaire

La digestion chimique se fait en parallèle de la digestion mécanique. Elle complète cette dernière en s'attaquant à la nature chimique des aliments. Les macromolécules (glucides, lipides, protéines) sont décomposées en molécules plus simples (nutriments) grâce aux enzymes contenues dans les sucs digestifs.

- La première transformation chimique a lieu dans la bouche : l'amylase salivaire (enzyme de la salive) commence la digestion des glucides complexes (amidon).

- Dans l'estomac, les glandes gastriques sécrètent le suc gastrique. Celui-ci contient de la pepsine (enzyme qui commence la digestion des protéines) et de l'acide chlorhydrique (HCl) qui crée un milieu acide favorable à l'action de la pepsine et tue de nombreux microbes.

- Dans l'intestin grêle (duodénum), arrivent la bile et le suc pancréatique.

- La bile émulsionne les graisses, facilitant leur digestion.

- Le suc pancréatique contient diverses enzymes qui poursuivent la digestion des glucides et des protéines, et réalisent la majeure partie de la digestion des lipides.

- C'est également dans l'intestin grêle que la digestion chimique s'achève. Les enzymes du suc intestinal (sécrété par la paroi de l'intestin) terminent la transformation des glucides, lipides et protéines en nutriments absorbables.

Résumé des transformations chimiques

À la fin de la digestion chimique, les nutriments obtenus sont :

- Les glucides sont transformés en glucose (et autres sucres simples).

- Les lipides sont transformés en acides gras et glycérol.

- Les protéines sont transformées en acides aminés.

L'absorption intestinale : Passage des nutriments

L'ensemble des plis, villosités et microvillosités de la paroi de l'intestin grêle constitue une immense surface d'échange (estimée à 250 m², soit la taille d'un terrain de tennis !) très bien irriguée, qui permet le passage efficace des nutriments vers le milieu intérieur.

Au niveau de l'intestin grêle, les artères, les veines et les vaisseaux lymphatiques sont nombreux. Un vaste réseau de capillaires sanguins et lymphatiques (chylifères) irrigue la très fine paroi des villosités.

Les nutriments traversent la paroi intestinale :

- L'eau, les sels minéraux, le glucose et les acides aminés pénètrent par diffusion dans les capillaires sanguins de la villosité. C'est la voie sanguine. Le sang les transporte via la veine porte jusqu'au foie (où une partie est stockée ou transformée), puis rejoint la circulation générale.

- Les produits de la digestion des graisses (acides gras et glycérol) s'unissent aux sels biliaires pour former des micelles, puis pénètrent dans les cellules intestinales où ils sont réassemblés en lipides et intégrés dans des lipoprotéines (chylomicrons). Ceux-ci passent dans le chylifère central (vaisseau lymphatique) de la villosité. C'est la voie lymphatique. La lymphe transporte ces lipides (donnant un aspect laiteux au chyle) et les déverse finalement dans la circulation sanguine au niveau de la veine cave supérieure. Les sels biliaires sont en grande partie réabsorbés plus loin dans l'intestin et retournent au foie (cycle entéro-hépatique).

Le sang et la lymphe véhiculent et distribuent ces différents éléments nutritifs aux cellules et aux différents organes qui les utilisent pour leur croissance, leur fonctionnement et leur renouvellement.

Maladies de l'appareil digestif

Caries dentaires

Destruction de l'émail dentaire résultant de la décomposition bactérienne des restes alimentaires (sucres) coincés entre les dents ou à leur surface.

Gastrite

Irritation de la muqueuse gastrique provoquant son inflammation. Symptômes fréquents : acidité, douleurs d'estomac, brûlures.

Ulcère gastroduodénal

Lésion (plaie) due à la destruction d'une partie de la muqueuse de l'estomac (ulcère gastrique) ou du duodénum (ulcère duodénal), souvent liée à une bactérie (Helicobacter pylori) ou à la prise de certains médicaments.

Gastro-entérite

Infection inflammatoire du tube digestif (estomac et intestins), souvent causée par des virus, des bactéries ou des parasites présents dans l'eau ou les aliments contaminés. Symptômes : diarrhée, vomissements, douleurs abdominales. Certaines formes bactériennes (ex: choléra) peuvent être très graves.

Diarrhée

Émission de selles fréquentes, molles ou liquides. Elle est souvent due à une accélération du transit intestinal (le contenu avance trop vite dans le gros intestin, réduisant l'absorption d'eau) lors d'infections, d'intolérances alimentaires, etc.

Maladie cœliaque

Maladie auto-immune chronique de l'intestin grêle, déclenchée par la consommation de gluten (protéine présente dans le blé, l'orge, le seigle) chez des personnes génétiquement prédisposées. Elle provoque une inflammation et une atrophie des villosités intestinales, menant à une malabsorption des nutriments.

Hépatite

Inflammation du foie. Les causes sont multiples : infections virales (hépatites A, B, C, etc.), consommation excessive d'alcool, intoxication par des médicaments ou des toxines, maladies auto-immunes. Certaines hépatites peuvent devenir chroniques et évoluer vers la cirrhose ou le cancer.

Cirrhose

Maladie grave et irréversible du foie caractérisée par une désorganisation de son architecture, avec une fibrose étendue et la formation de nodules. Les cellules hépatiques sont détruites et remplacées par du tissu cicatriciel non fonctionnel. Les causes principales sont l'alcoolisme chronique et les hépatites virales chroniques.